我的目光很难不被尼日利亚吸引。

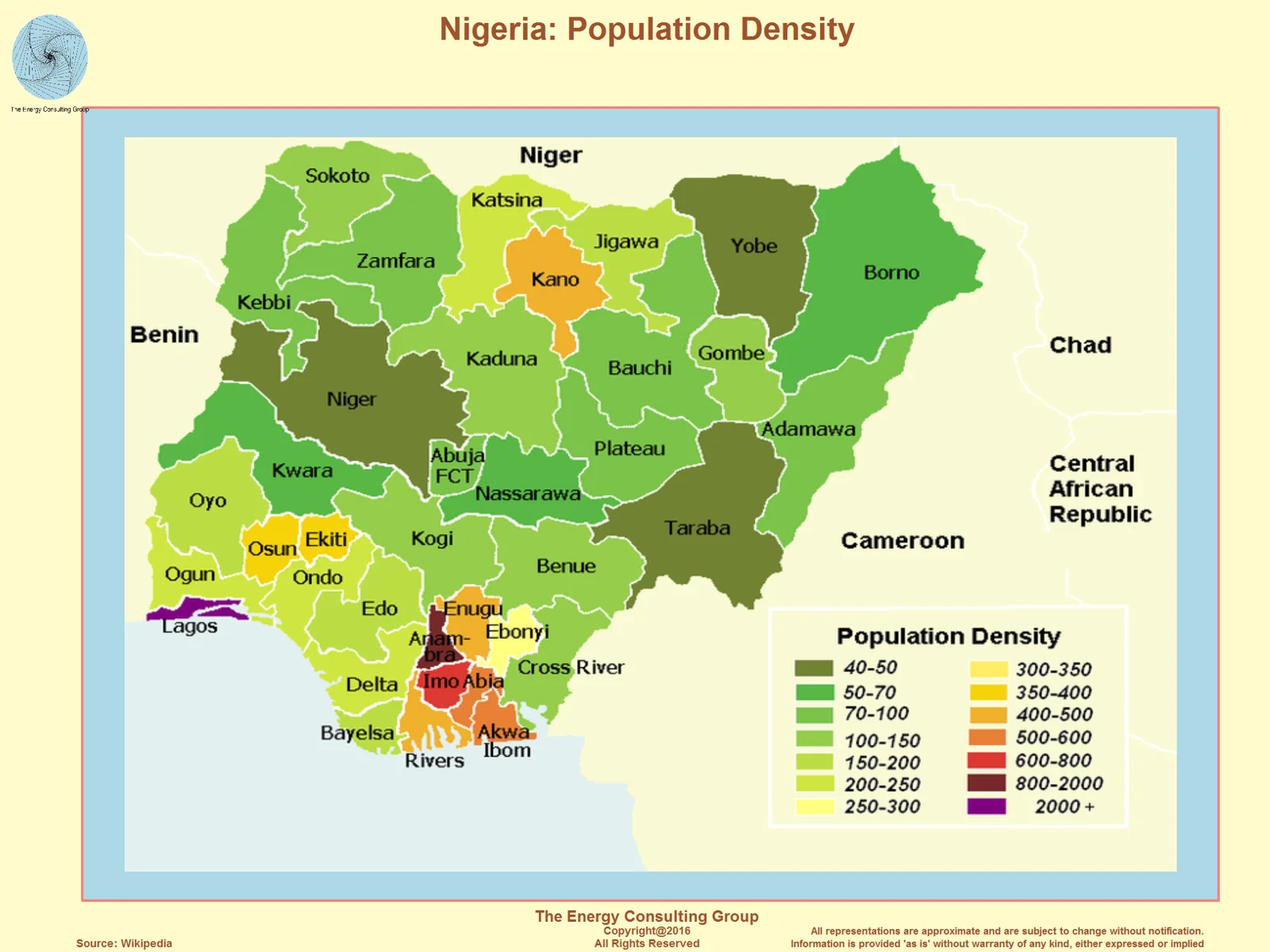

最近看到大量世界经济和人口的数据图表,这个国家的数据实在太性感了:拥有2.3亿人口的庞大市场,非洲6个人里就有一个尼日利亚人。中位数年龄仅18岁的劳动力红利,以及非洲曾经一度最大的经济体量。在我的预设里,这应该是一个摆脱了军阀混战、利用石油财富实现工业化起飞的非洲样板,一个正在崛起的瓦坎达。

带着这种对下一个增长极的期待,我开始深入挖掘这个国家背后的底层逻辑。然而,当我剥开那一层层宏观数据,展现在我面前的并不是一个有机生长的现代国家,而是一团无法用常规经济学理论解释的高熵混乱。

要真正看懂这个国家,我们必须放下对民族国家的固有认知,去接受一个有些冷酷的事实:尼日利亚并不是一个自然形成的共同体,而是一份被强行签署的商业合同。

1. 1914年:为了平账硬凑的一家人

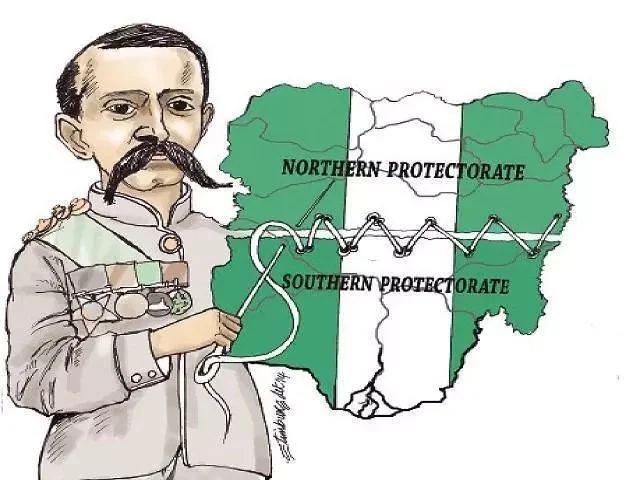

故事的起点不在非洲的黄土上,而在1914年英国殖民官员卢加德的办公桌前。那时,他面临着一个棘手的会计问题:北部的保护国虽然广袤且人口众多,但财政赤字严重,而南部的保护国靠着烈酒进口和贸易税,富得流油。

为了让英国纳税人不再为北方的赤字买单,卢加德大笔一挥,决定将南北合并。这一笔挥下去,并没有创造出一个融合的文明,只是创造了一张平衡的资产负债表。

尼日利亚从娘胎里出来,就是一个为了财政转移支付而存在的地缘政治容器。这也注定了它后来一百多年的命运底色:北方的豪萨-富拉尼族出人、出票仓,维持封建结构,南方的约鲁巴和伊博族出钱、出技术,维持商业结构。双方在一种充满张力的二元结构中,互相厌恶却又被迫共生。

2. 发现石油:想分家的突然不想了

这种共生关系在1960年代经历了一次根本性的反转,而推手正是后来主宰这个国家命运的物质,石油。

在石油被发现之前,南方的伊博人为了能去北方经商,利用那里庞大的市场,是大一统最坚定的支持者,而北方因恐惧被受教育程度更高的南方人奴役,反而时常嚷嚷着要分家。然而,当石油在东南部的沼泽下喷涌而出,剧本瞬间掉了个个儿:伊博人为了独享石油红利,发动了惨烈的内战试图独立建立比夫拉共和国,而北方为了保住财政补贴,转而成了统一最死忠的捍卫者。

内战最终以南方的失败告终,但也确立了这个国家最核心的运行铁律:石油管道,成了防止国家解体的重要粘合剂。多方利益形成的钢缆,硬是将这个本该因地缘裂痕而解体的国家锚定在了一起。

3. 只管分钱不管事的政府

这套逻辑塑造了尼日利亚极为独特的政治经济生态,一种恩庇侍从体系。

政治不再是关于公共服务的治理,而变成了关于石油收入的分配。每个月,各州的权贵们飞到首都阿布贾,瓜分石油收入,然后再把剩下的资金分发给底层的部落平民。这种机制精明地将原本可能爆发的阶级矛盾转化为了族群仇恨。底层百姓不恨本族的腐败大人物,只恐惧因大人物倒台而导致本族的输血管断裂。

而在经济层面,一个巨大的悖论让人困惑:为什么在这个石油出口占外汇收入90%的国家,在街头却几乎感受不到石油带来的福利?

数据揭示了真相:石油虽然控制了国家的命门,却仅占GDP的9%。这意味着,尼日利亚其实是一个二元经济体,就像一个头身分离的怪兽,政府活在云端的石油美元里,不需要向纳税人负责,而百姓活在尘土飞扬的街头,靠自己的双手求生。政府与人民,生活在两个平行的经济宇宙中。

4. 政府不管,逼出了商业狼性

在这种政府缺位的真空中,为了生存,尼日利亚人被迫进化。既然政府不提供电,那就自己买发电机,既然警察不可靠,那就自己雇保安。这种恶劣的环境迫使每个个体都必须成为一个微型政府,这逼出了尼日利亚人,特别是伊博人极强的商业适应力。

由于单一的石油经济结构,石油推高了汇率和通胀,让进口粮食比国产还便宜。对于底层百姓而言,务农成了死缓,而经商成了越狱。于是,百姓大规模从生产端逃向流通端。伊博人像极了中国当年的温州人或徽商,发明了独特的学徒制,一种民间的风险投资体系,通过7年无薪学徒换取巨额启动资金的契约,解决了银行不放贷的问题,将人口液化为流动的商业资本。

在拉各斯的计算机村,你会对这种生命力有最直观的震撼。那是一个与深圳华强北形成完美互文的地方。如果说华强北是全球硬件的心脏,负责制造和创造的熵减过程,那么计算机村就是非洲科技的胃,负责消化和重生的熵增过程。在那里的铁皮屋迷宫里,任何电子垃圾都能通过维修技术再活三年。而像传音这样的中国公司,正是看懂了这里缺电、喧闹和肤色深的生存痛点,才通过降维打击拿下了这片市场。

5. 对外很强势,对内其实不熟

这种高压锅般的生存环境,也意外地炼出了强大的文化软实力。在拉各斯嘈杂的市场里,只有信噪比最高,也就是最大声、最自信、最具有侵略性的信号才能被听到。这种生存策略投射到文化上,就变成了在整个非洲大陆具有绝对统治力的Afrobeats音乐和尼莱坞电影。

也许其他大洲对此感知不强,但在非洲内部,尼日利亚就是当之无愧的文化霸主。他们的电影讲述着非洲普通人的奋斗,统治了从肯尼亚到南非的屏幕;他们的音乐定义了什么是现代非洲的节奏。这并非国家战略的产物,而是民间痛苦的升华。

然而,在这个商业繁荣与文化自信的表象之下,人们其实并没有太多的国家认同。尼日利亚人更像是一群被困在故障电梯里的陌生人。虽然彼此充满戒备,甚至互相厌恶,但因为共同厌恶这电梯而惺惺相惜。

如果说有一种东西能将他们真正凝聚在一起,那绝非共同的理想,而是共同的经历与伤痛。皮钦语成了这群陌生人之间唯一的粘合剂,记录着他们在这个功能失调的巨兽腹中共同求生的记忆。

6. 把收税权外包给了黑帮

随着政府行政能力的进一步衰退,权力的真空正在被另一种力量填补。

在拉各斯街头,穿着制服的交通工会暴徒公然向过往车辆征税。这并非简单的犯罪,而是一种权力的外包:政府默许黑帮维持极简的秩序并收取保护费,以换取黑帮的部分收入。这种现象,正如经济学家奥尔森所描述的坐寇,黑帮成为了事实上的治理者。数据显示,拉各斯黑帮每年的收税额甚至超过了任何一个其他州政府的官方财政税收。

这使得国家面临着深刻的治理危机。短期内,黑帮治理带来的简易秩序可能会制造出繁荣的假象。但长期来看,由于缺乏法治保障,重资产工业无法生存,受教育人口将持续流失。

尼日利亚这头巨兽,正面临着两堵墙:一是全球能源转型,二是人口爆炸超过了掠夺存量的物理极限。当那一天来临,锚定巨石的钢缆崩断,真正的考验才刚刚开始。